古代的佛画中使用了很多的粉本已是众所周知的事情。日本法隆寺壁画中粉本的使用很早之前就被提出,敦煌壁画等也使用了很多的粉本。可见在佛教美术的世界里粉本的临摹并不一定意味着省力化。本文的研究聚焦西域壁画,思考新疆库车的克孜尔石窟里存在的粉本的使用方法以及它的意义。

古代的佛画中使用了很多的粉本已是众所周知的事情。这里所说的粉本指的是使用了捻纸或者模版的图像临摹技法,以及临摹时所用的范本本身。粉本的使用方法分为两种,一种是在同一画面内重复画上同一图像,另一种是将画面全体完全一样地复制下来。一般一提到“型物”容易产生是为了省力化能够大量生产的印象,但是即使是第一级别的被认为是古代美术精华的法隆寺、敦煌壁画等也使用了很多的粉本。可见在佛教美术的世界里粉本的临摹并不一定意味着省力化。

日本法隆寺壁画中粉本的使用很早之前就被提出,在1991年NHK电视台的节目中被报道之后成为了众所周知的事情。法隆寺壁画并不是采用画面全体的临摹,而是只临摹同一个粉本中的如来、菩萨等,然后将它们组合构造出画面全体。被临摹的佛和菩萨使用了不同的色彩上色,另外宝冠、璎珞、持有物等上面也存在细节上的变化,因此乍一看察觉不出是来自同一个粉本的临摹。同样的例子也出现在中国唐代的敦煌壁画里,这说明法隆寺壁画关于粉本的使用并不是正处于图像受容期的日本的特殊例子。敦煌的情况也是临摹后的图像上出现了色彩或者细部描写的变化,甚至有一些是手或者头部使用了其他的粉本等等,在各种发方面倾注了很多的心思。考虑到完成图像中出现的变化所需的功夫就能明白,粉本的临摹并不是为了省力化或者大量生产,临摹后的图像与粉本的同一性被各种涂抹模糊,临摹这一意味也被稀释掉了。特意花时间去拒绝省力化,否定图像的同一性,那么是为了什么而使用粉本。这里面一定存在着超越我们一般常识所能理解的某些特殊的意义。关于中国佛教美术在本稿将研究的焦点聚集到西域壁画,思考新疆库车的克孜尔石窟里存在的粉本的使用方法以及它的意义。曾经我以“根据壁画中的型编排西域壁画史的可能性”为题进行过研究报告。在中国先行出现的西域壁画中能明显发现粉本的使用,并且其型的使用方法是不曾出现过的复杂。西域壁画的粉本具体是怎样的技法,使用了怎样的手法进行临摹描画,以下内容主要讲述从技法方面来考察粉本的使用方法,以及关于型的临摹中所包含的含义。

1。存在于克孜尔第38窟的型的用法

克孜尔石窟位于西域北道的沙漠绿洲都市库车的西方,是天山南麓的木扎特盆地里被开凿的石窟,被木扎特川侵蚀的断崖上存在着超过400个石窟。该石窟是西域佛教遗址里规模最大的,保存于窟内的艳丽的壁画因为是中国化以前的丝绸佛教美术的代表作品而受到瞩目。

关于以克孜尔石窟为首的库车地区的壁画样式,20世纪初德国探险队就曾报道过,西域美术独特的印度?伊朗样式可分为两种,一种是写实倾向较强的第一样式,另一种是装饰倾向较强的第二样式。这个分类观大致上至今也获得赞同,但是两种样式里占绝大多数的第二样式其关于细部的说明不够明确,分类基准至今也同样不够明确。那之后关于克孜尔壁画的样式编年有过不少的研究,由于上述样式为了细分所需要的分类基准设定并非易事,研究者们因各自的分类观而导致意见分歧,一直持续着百家争鸣的状态而无法得出一致的意见。

克孜尔壁画描写强烈的样式化存在着某种特征,这种特征在装饰倾向明显的第二样式的实例中尤为明显。壁画主题拥有高度的统一感,乍一看便知是型的临摹。这成为了意见分歧的主要原因,那么只要将这些型进行分类整理,就能得到为了将壁画进行分类编年所需的客观基准的有效衡量标准。

以下从第二样式的实例中选取作为示范品经常会被采用的第38窟的奏乐天人,来尝试进行型的恢复的同时检讨其具体的用法。

图1 38窟右侧壁

克孜尔第38窟由德国探险队命名为乐天窟,因为奏乐天人像的壁画而广为人知。天人是由男女分为一组共7组排成一排,从画于壁面最上方的露台可以看到各自的上半身(图1)。左右壁面加起来总画有28具天人,同样大小的人物像画成一组整数刚好方便与型进行对照。

图2 右壁入口处的一组中男性天人这一方用黑线描摹,女性天人这一方用红线描摹并镜面反转后将两者重叠的图像。

壁画在后世遭到了伊斯兰教徒的以面部为中心的破坏,由于其中7具破坏尤为严重所以将其排除,以剩下的21具为对象进行了先勾画后透光重叠的方法。

图2是右壁入口处的一组中男性天人这一方用黑线描摹,女性天人这一方用红线描摹并镜面反转后将两者重叠的图像。两者头部的眉眼口鼻的线完全一致,由此明白2具天人是来自同一粉本的镜面反转临摹。而躯体和双手的线却不一致,虽然已知敦煌等相同,身体和双手由不同的粉本组合而成,奇妙的是脸颊的轮廓线、后头部以及耳朵的位置在离原来的位置相差甚远的地方,但是将脸颊或者耳朵的线条放在一起发现各自的线条完全重叠。这样的情况在所有组的天人都共通,脸颊、目鼻、耳朵加上后头部的配置所有的线条都能重叠的只有2组。目鼻或者耳朵是线条互相交错最复杂的部位,因此能够以完全一致的形状用手描绘出一样的大小如果没过经过相当程度的训练是不可能做到的。较为合理的解释是脸颊、目鼻、耳朵以及后头部都是临摹自不同的粉本,然后将所有的部分组合描绘出一个头部。通过调节脸颊和耳朵的位置就能够给予天人圆脸或细脸等不同的风貌。

目鼻或者耳朵都是粉本的临摹的话,那么把破损的壁画的描线一具一具全部对照过去就有可能能补上缺失的部分。通过这个方法将天人的面相复原之后,如

图3 第38窟目鼻的型

图3所示得出目鼻的粉本有A、B两种。B的目鼻与A的相比眼睛和眼距都稍微大一些,基本上出现于圆脸天人。耳朵上画有珠和环两种耳饰,比目鼻拥有更多的多样性。仔细观察耳饰的话,将某些珠的轮廓线延长能得到如图4所示的带有弧度的虚线,将虚线与耳环的轮廓实际对照的话发现完全一致,可得出临摹时将原来是环的耳饰换成了珠这一推测。因此可以推断出耳朵的粉本原来都是戴耳环的形状,带着这个推断把所有的耳朵对照之后复原出耳朵的粉本有a、b、c三种(图5)。c主要用于仰望的脸,一般a使用的比较多。通过以上方法再现出的目鼻、耳朵和后头部、脸颊,将这些部分选取组合后就能再现天人的头部的所有部分。

图4 第38窟奏乐天人的耳饰

图5 第38窟耳朵和后头部的型

接下来来看一下侧壁的因缘佛传图和前壁的兜率天说法图。因缘佛传图的剥落严重因而难以对照,残存的听众的头部都是同样的大小,比之前提到的天人大了20%左右。而兜率天说法图的供养天人又比因缘佛传图大了20%左右。属于面貌酷似但是大小不同的例子。但是将这两侧壁画与之前复原的奏乐天人的目鼻的型重叠之后,描线也是完全重叠在一起(图6图7)。可以推测两者应该都来自同样的粉本,只是利用某种手法进行了扩大或者缩小。

图6 第38窟侧壁供养天人

图7 第38窟前壁供养天人

这样看下来我们再次确认了第38窟的壁画除了婆罗门或者老僧等特殊人物,其他大多数的人物都是同一张脸。

图8 第161窟壁画

图9 第205窟壁画

更让人感兴趣的是,另外还有几个窟也使用了‘第38窟的颜’的粉本。和第38窟的目鼻的粉本共通的窟有第161窟(图8)、第205窟(图9)。这是到目前为止根据已完成的对照所得出的结果,除此之外的窟都不与第38窟的粉本的描线一致,由此可知是使用了其他的粉本。

图10 第8窟壁画

图10将把第38窟和第8窟进行了重叠,可以看出第8窟的脸比第38窟的鼻梁更长,眉与眼的距离更近。比较各个部位的绘画表现,第8窟鼻子的鼻梁曲线单调鼻头的表现单纯,眼睛的形状缺乏抑扬成杏仁状。并且第8窟的侧壁里出现的所有人物都是这个脸,同样使用这个粉本的还有第80窟、第110窟、第114窟(图11~13)。

图11 第80窟壁画

图12 第110窟壁画

图13 第114窟壁画

图14 第206窟壁画

接下来看一下第206窟的壁画,可以确定这边也是使用了其他的粉本(图14)。与之前的2例相比,可以看出其鼻梁更窄更接近直线,鼻头的表现拥有接近第38窟那样的柔和感,眼睛的形状也跟第38窟相似,给人一种刚好是前两者中间的印象。第206窟的登场人物全部都是‘第206窟的脸’,以现在确认到的结果来说,第13窟(图15)、第14窟、第17窟、第47窟、第123窟、第171窟(图16)、第219窟(图17)、第163窟、第181窟、第187窟等以上列出的窟都使用了一样的型。

图15 第13窟壁画

图16 第171窟壁画

图17 第219窟壁画

第2样式的壁画根据使用的粉本进行分类的话,可以确认的至少有以上所述的3种。只要是使用一样的粉本,一般就可以认为制作时期也相近,也就是说这3种粉本可以作为判定制作时期的基准。将头部分为3种粉本来临摹的方法虽然比敦煌的例子还要更极端,实际对照所得这种手法与第2样式所有的实例都共通,可以说明这是在西域被一直保存下来的佛画的制作方法。

2。第一样式的粉本

接下来我们来看一下先行于第二样式的第一样式的壁画。

德国队指出的第一样式的窟分别是第76窟、第77窟、第118窟、第207窟。第一样式比起第二样式有略微粗糙的印象,没有从第二样式能看到的装饰上的统一感。对于第二样式的解说一直是色彩以暖色系为中心进行配色,有效利用抑扬的自由的描线呈现出写实的倾向。但是利用之前对于第二样式的壁画使用过的方法比较描线后发现,其实第一样式也是粉本的临摹。

图18 第76窟壁画

图19 第207窟壁画

图18是第76窟、图19是第207窟的供养天人。乍一看酷似的面相,勾勒出描线进行比对之后了解到原来两者都来自同一个型。更让人关注的是,这张脸与之前的第38窟的脸极为相似这一点(图21)。除开眉线,目鼻口所有部分都互相重叠,可以确定两者的型是非常相近的关系。可以确定第38窟是在属于第二样式的窟里面属于与第一样式及其相似的最初期的例子。以下将第78窟的供养天人作为对象,来检验讨论第一样式的粉本的使用法。

图21 第38窟的型

图21 第38窟的型

图22 第76窟

图23 第76窟

图24

第76窟是头顶为圆顶天花板的方形窟,因圆顶内部的纹样装饰被叫做孔雀窟。在壁面与天花板圆顶部之间的平面天花板部分画有以交脚菩萨像为中心搭配了多具供养天人的兜率天说法图,壁面最上面画有与第38窟一样的露台里的供养天人。以这些天人为对象与粉本进行对照。首先图22是将图18勾勒过的描线与另外一具重叠后的图案,两者的线一致,因此可以确认是通过用一个粉本画出来的。但是将天人们的面相一个个对照过去时候发现目鼻的线完全一致的例子比想象中的要少。图23的目鼻的线虽然一致但是只有嘴巴的位置不一样,图24是只有一边的眼睛的位置不一样。但是这些脸的眼睛或者鼻子的形状一致,也就是说第76窟的脸是将同样形状的眼或鼻用不同的配置来分别进行绘画。之前看过的第二样式的粉本是将脸颊、目鼻、耳朵以及后头部分割成3部分的形式,因此也可以同样考虑第一样式的粉本是将包含目鼻等所有的部分分别进行了临摹。这样的形式从型的临摹的意义来说简直难以想象。就像日本传统游戏福笑一样的作业,西域的画工真的执行了吗?

图25 第77窟壁画

在这里需要注意的是从第77窟切取的图25的壁画。睁眉怒目的表情与供养天人的表情有些不一样,仔细关注嘴角的部分,上嘴唇的线条是与脸的朝向逆行的曲线,而下嘴唇的线条也与脸的朝向相反。试着与之前的天人勾勒出的描线进行重叠,发现嘴形完全一样。也就是说这张壁画的脸只有嘴是画反的。如果是不使用粉本只是靠画工的手进行直接描画的话,根本不会出现嘴画反了这样的情况。从描线一致这点来看嘴的部分明显是用粉本的临摹,并且只有嘴的部分是靠临摹,猜测是临摹的时候不小心临摹反了。因此能得出第一样式的粉本是像‘福笑的粉本’那样将各个部分进行了分割这一结论。那么在实际的描画作业现场,是怎样使用这样的粉本?在下章将对这一粉本实际运用的作业步骤的可能性进行考察。

3。描画的步骤

克孜尔壁画里的粉本的形式一步步了解下来,推断出粉本就像福笑那样被分割成目或鼻子那样一个个的部件,这点其实非常的与众不同。第二样式眉目鼻口为一体化,与脸颊、耳朵以及后头部一起整合成三个部件,但特意改变脸颊和耳朵的位置赋予脸更多的变化这样的方法还是非常奇异。再后来临摹技法被传往中国,在唐代时期的实例里头部全部来自于一个粉本,原本根据部分的不同分出来的粉本一点点被全部整合起来,这一点经由一系列的复原可以说是确定了。但是有一点让人在意的是克孜尔壁画的粉本到底是出于什么目的被使用的。画一张脸却几度更换粉本反而要花费更多的时间,从变换目鼻的配置这一点来说已经算不上图像的复制。所有的这些让解释使用粉本的理由成为了难题。究竟怎样才能从中找出其意义呢。

图26 第39窟壁画

首先需要考虑的是制作壁画所需要的时间这一问题。石窟全体的工程里壁画制作是出于最后阶段这一点已经无需多说,一般建造佛教寺院时都会有完成纪念的法会,所以工期都会是被严格规定好,特别是后半部分的日程必将会变的很紧凑。关于日本东大寺大佛的一个比较有名的故事是在未完成镀金和色彩的情况下就进行了开眼。但是石窟的情况与大佛不同,如果彩色壁画未完成的话是无法说它已经完成了。说明壁画制作最看重的是作业的快速化。如果在作业现场当场把目鼻分别一个个临摹下来的话肯定是赶不上工期的,所以可以考虑在进入现场之前为了能节省工夫事先已经组合好画出画稿。也就是说制作出好几份头部的画稿,这份画稿上已经将目鼻耳的粉本组合好,然后再把它临摹到壁面上这样的步骤。在之前看过的第38窟、第76窟,头部全体的配置一致的例子每2~3组就能确认到,可以说这点刚好证明了上面的设想。那么实际上用于临摹到壁面上的画稿已经组合成哪种程度了呢。比较让人感兴趣的是第39窟的壁画。这个窟是在未完成的情况下被搁置的窟,在把壁面涂白画轮廓线这一步骤上中断了作业。虽然不清楚是出于什么原因,需要瞩目的是左壁中央的上部只画了一个菩萨或者是天人头部的线稿(图26)。脖子下面的线条都还没画上,全体的构图都还没有完成只有头部是画完了。如果这是由当时的画工所画的,那么这将作为能为我们提供当时描绘作业中的一些片段而具有非常珍贵的意义。从没有全身的构图只对头部花费心思去描线这一点可以说明头部和身体是来自不同的粉本,另外还说明至少头部的粉本已经是整合完整了。图27是第171窟的国王礼佛图,仔细看的话会发现这张脸画有四只眼。因为是实际存在的人物所以很难考虑是故意画成四只眼,应该是画线稿的时候对位置进行了二次修改。看的时候还会发现鼻子的线出现了两条重叠在一起,脸颊的轮廓线也有两条线重叠的部分。不仅仅是眼睛,脸部全体的位置都经过修正。同样的例子在其他的窟也得到确认,这些都暗示了头部全体是出自一个整合好的的独立于其他部位的粉本。

图27 第171窟国王礼佛图

以上的观察可以得出,实际被描画在壁面的时候与敦煌壁画的例子相同,都是由头部、躯体然后再双手这样的顺序分别被临摹。虽然在壁面全体用上一张大型的粉本这样的作业能更省力化,但是从石窟建造的全体角度来考虑反而是更增加难度。观察克孜尔石窟的壁面首先发现的是平面或者曲面微妙的不平整,明显不是经过精确测量。结合观察壁土已经脱落的壁岩更加确定了这个猜测,应该这就是当时技术的极限了。凿削原本脆弱的砂岩的壁面,之后再由别的工人将壁面涂厚,因此不可能事先就能知道壁面正确的尺寸。实际上窟室转角附近的壁画中的间隙处像是强行加上去的构图有不少,所以可以推测壁画制作的作业是配合实际的壁面从主要的部分开始按顺序当场绘画。结合这样的情况来考虑的话,作为壁画制作的步骤最为合理的是配合壁面上的构图然后分别临摹各种主题。

虽然具体的临摹型的技法还不明了,但是在中国和日本捻指和线刻使用的比较多。所谓的捻纸就是用类似复写纸一样的纸,在白描画的背面先用墨粉或者朱砂等型付粉涂满然后描摹表面的方法。所谓的线刻不使用型付粉而是在壁面制造洼陷的方法,两者相比之下线刻应该属于主流。但是不管怎样都会在壁面上留下洼线,进行上色后即使再怎么观察想要辨别是哪种技法还是有困难的。以敦煌和法隆寺为代表,高松塚古墳壁画等也是用这个技法进行临摹的,克孜尔壁画的第175窟等的一些部分能看也到这类痕迹。因为是在壁面上留下了锐利的像是划痕一样的痕迹,所以应该是使用了相当锐利的道具。但是这样的例子在克孜尔属于稀少的个例,大多数的情况很难辨认出是属于利用了洼陷的描线。拿之前的第39窟的例子来说,应该是使用了捻纸而非线刻。

那么用于壁面临摹的画稿制作的阶段中福笑型是怎样被临摹的呢。因为画稿制作在窟的开凿的同时就能进行,所以时间上比较充裕,但即使是这样将目鼻一个个逐一临摹只能说是浪费时间。能想到的一个比较合理的解释是使用了模板的template技法。在敦煌或者吐鲁番出土了疑似壁画的型的文物,它是沿着白描画的描线开了许多的小洞,把这个板覆盖到壁面上然后从上面涂上黑色或者红色的话壁面上就有了图像的点描临摹。如果使用是大型的话所用的时间与使用捻纸没有什么不一样。像眼睛或者嘴巴这类小型的粉本组成画稿的话,使用这个手法的话就有可能省力化。不需要特地去临摹轮廓只需将粉本覆盖上用墨水一甩,一瞬间就能再现复杂难画的眼睛或嘴巴的形状。

4。粉本的描摹的必然性

虽然尝试对被复原的根据粉本的壁画制作的步骤进行了考察,但是由于缺少文献记录或者粉本本身这类具体的明证,所以目前全部只能停留在推测阶段。但是在这里能断言的是,乍一看这些烦杂的粉本的分类看似无用但绝非不自然,根据情况能够起到节省大量时间的作用。烦杂的福笑型也有发掘出实用的可能性,那么接下来就来思考一下必须要使用这类粉本的积极理由。

作为在绘画制作中使用粉本的必然性,能考虑到的理由可以总结为两点。首先第一点是将批量生产或者作业效率化作为前提的工夫的节省。第二点是在于模式纹样的制作或者灵验像的复制等同一图像需要数张以上的情况。关于工夫的节省根据之前所见可以说能考虑到。那么关于第二点的图像的同一性为何被提出来呢。

作为复制技术而使用粉本的佛教美术有很多,虽然有各色例子被指出来,通常都是为了求得灵像所带来利益而进行,一般都是复制图像全体。如果只是头部和双手是共通但是全身的姿态里存在不一样的话是没有意义的。如果连眼睛和嘴巴用不同的配置放在一起的话那就不能说是同一个图像。如果说在克孜尔的粉本能得到的图像的同一性,那就只能是在眼睛这部分,或者耳朵这部分这样极其有限的地方。担当法隆寺壁画TV节目的坂本俊文曾接触过在蒙古佛教学校使用的叫作‘部件图’的东西,查找了关口正之的谈话之后指出佛教美术特有的‘神圣的形态’。确实在佛教美术里,佛或者菩萨的制服或手势等所有形状都是根据其角色来决定,因为总是呈现某种意义。但是克孜尔壁画的情况从如来和天人到供养者和佛教弟子,所有的脸都是一样,连礼佛图的国王也不例外。连即使是实际存在的贵人的肖像也不见任何模仿本人的意志,如此彻底执着各个部位的形式从‘神圣的形态’的观点来看实在难以说明。只能说这里面存在着某种可以被叫做物神崇拜的情感,能感觉到对细部形状的病态崇拜。

虽然在我们看来是非常识的,但是对于身体各部位的执着被奉为是对美的意识的文化确实存在。也就是印度美术的传统。

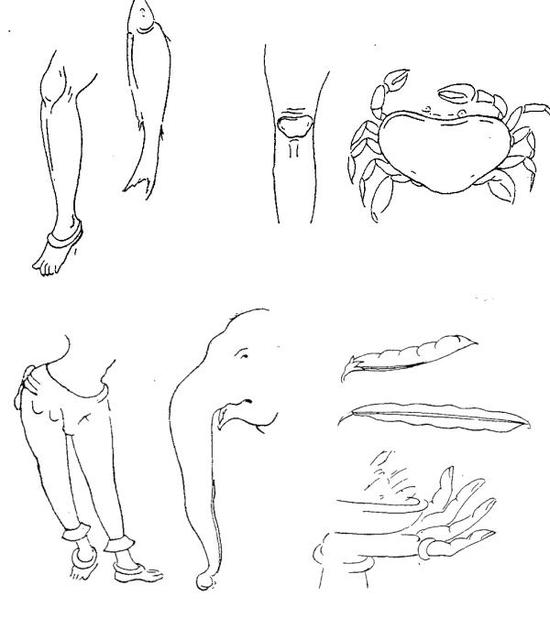

图28 形象的模拟(《Art et Anatomie Hindous》)

古代印度的画法规范从3世纪左右的“万诱宝鉴”开始被写入很多的文献里,根据小林太市郎的指点印度阿旃陀壁画等笈多王朝的例子基本都如实遵守“造型艺术典籍”(?ilpa‐?āstra)里写的画法规范。规范的内容都是追溯到佛教以前的传统性的内容,在那其中关于“形相的辨别”也就是对对象的形态把握这方面的记述非常让人感兴趣。在那部分的内容里对身体各部位进行分别描述,例如“膝盖就如同螃蟹的甲壳”、“下巴就如同芒果的芯”把各部位比喻成动物或者植物的姿态(图28)。小林指出这类画法规范的性格与以诗人迦梨陀娑为代表的古印度诗(kāvya)也就是美学文学的隆盛是保持一致的,作品中的男女所展现的妖艳动作的描写正与画法规范的形容共通。即使是在今日像“珍珠一般的眼瞳”、“樱桃一般的嘴唇”这类描写经常出现在流行歌的歌词里,古代印度的画法规范正属于这一类。建立在这一类传统之上的古代美术的实例充斥着妖艳的现实主义,与希腊罗马式的充斥着统一感的现实主义有着明显不一样的感觉。印度的肉体美的形象是由对于身体各部位的赞词积累起来的,这一套也被用于作画规范。只要是遵守规范的,都会将眼睛或者嘴巴参照小鸟或者花瓣,对各种部位分别描述,并且是在人体描写中追求美的话就不能轻易改变其形状。阿旃陀等印度壁画与克孜尔的壁画经常会被拿来比较,把女性的肉体特意塑造出妖艳的造形感觉这一点属于两者的共通要素,以此可以判断是古印度的画法规范流入到了西域。这样想的话克孜尔壁画的型里所感受到的对物神崇拜的情感也就能理解了。对他们来说最重要的正是眼睛耳朵这类细部的形状,把这些作为既定的“美的形状”逐一临摹遵守。对于西域人来说型是表现至上美的重要技法。

结语

关于存在于西域壁画里特异的描画方法梳理下来,从中发现了用我们的常识恐怕是难以理解的“福笑式”的型。将头部分割成三部分,进一步将目鼻等各个部分分别用不同的粉本进行临摹的手法,在中国或者日本都不曾出现使用这样手法的实例,可以说是西域壁画特有的。我们对于粉本的见解都是为了省力化或者复制等消极性的印象,用这样的眼光去看的话,只会觉得西域壁画的粉本只是烦杂没有任何的优点。但是带着印度美术传统的滤镜去看的话就能理解,考虑到作业工程的话反而这样的方式更具效率。不用说对于理解古代美术必须用上超越我们常识的价值观。关于这点在许多以文化交错的西域尤其复杂,加上一直以来被反复提出的犍陀罗的图像影响等印度的造型感觉的存在有重视下去的必要。

佛教美术的传播中佛画的型慢慢被统合,到中国的时候已经简略成头部和双手已经组合好的程度,之后更是向尊像的复制这一方向发展。西域壁画诉说了印度式的对于形状描写的美的意识由中国的图像继承的价值观而传承下来的这一过程。

注释:

1)龟田孜‘壁画災前災后’(“佛塾教艺术”)3 1949年)

2)NHK‘再现·法隆寺金堂壁画’(平成3年11月3日放送)

3)松本荣一‘根据型的造像’(“美术研究”156 1950年)

4)早稻田大学125周年纪念丝绸之路国际讨论会‘苏醒的丝绸之路’(于:早稻田大学,2001年)

5)Von Le coq,A。 Und, Waldschmidt,E。 DIe Buddhistische Spatantike in Mittelasien, band VII, Berlin, 1933

6)拙稿‘西域美术编年的诸问题’(“亚洲地域文化增进研究中心报告集Ⅱ”早稻田大学21世纪CEO亚洲地域文化提高研究中心,2004年4月)

7)根据吉村怜所说大佛开眼的天平胜宝四年自佛教传来二百周年之际带有纪念事业的性格。关于大佛造立的工程从工人的立场来考察的大桥一章这一论考让人深感兴趣。

吉村怜‘东大寺大佛开眼会和佛教公传二百年’“美术史研究”9 1972年)

大桥一章‘关于庐舍那大佛造立的意义’(“曾津八一纪念博物馆研究纪要”4 2002年)

8)松本荣一前揭论文的开头,言及型的临摹技法的内容在以下的论考会出现。