哥窑青釉鱼耳炉、龙泉窑三足炉 北京故宫博物院藏

写完《南宋官窑——因祭祀而生的宋代名窑》之后,因感觉到哥窑与南宋官窑有着某种密切的联系,便有了接着写哥窑的冲动。无奈最近琐事总是占去我太多的业余时间,直到北京红叶将谢之时,才痛下决心动笔。一般地,谈哥窑必然联想到“弟窑”,谈哥窑、弟窑又离不开龙泉窑!其中哥窑的情况最复杂,争论也最多。这就是我就这次将哥窑、弟窑、龙泉窑一起写的原因。

哥窑、弟窑、龙泉窑为什么复杂?

哥窑、弟窑、龙泉窑,谁的名声最响?当然是哥窑。

哥窑青釉鱼耳炉 高9、口径11.8、足径9.6cm 北京故宫博物院藏

哥窑以典雅肃穆的造型、纵横交错的开片纹(金丝铁线)、润泽如酥的胎釉(紫口铁足)而著名,历来被藏家乃至皇权青睐,以致在明代还被捧为”宋代五大名窑”之一。只要提到哥窑,有四个概念无法回避:一是清宫遗存哥窑器,现藏于两岸故宫博物院和其他一些著名博物馆,它们独占鳌头、光鲜亮丽,如今似乎已成判断一件藏品是否为哥窑的“标准器”,业界给它们取了一个莫名其妙的名称——“传世哥窑”,它们的窑址至今没找到或没明确,但明显不是龙泉地区烧制的;二是文献记载的哥窑,按文献描述的特征似乎是产于龙泉地区的龙泉黑胎青瓷,业界也创造了一个名称——“龙泉哥窑”,黑胎青瓷的窑址已在龙泉地区找到;三是一些哥窑瓷器,其釉色、造型与南宋官窑并无多大差别,很难判断它们到底属于哥窑还是官窑,把它们看成官窑也行、看成哥窑也未尝不可,当前业界把这类哥窑归为“官窑型”器;四是由于哥窑的典型特征——开片纹很漂亮,很受世人喜爱,历史上也曾被传得神乎其神,但事实上工艺并不复杂,因此在元、明、清三代有众多窑口争相仿造,尤其明、清两朝竟然有朝廷官窑奉旨仿造,有的达到以假乱真程度,当前业界把这类哥窑叫做“仿哥窑”或“哥窑型器”。在现代,各路专家学者观点众说纷纭、莫衷一是,有的颇有见地、有的信口雌黄,更有的占据业界高位抱残守缺,对新发现的证据视而不见,固守陈词滥调,把“哥窑”的概念搞得模糊不清。所以,前文所说“复杂”二字,皆因哥窑而起。

龙泉窑三足炉 高12.4、口径14.5、足距9.2cm 北京故宫博物院藏

弟窑之名皆因一个“章生一”、“章生二”兄弟俩的传说。传说是否靠谱本不难判断,但历史偏偏就出现了以“弟窑”即为龙泉窑、龙泉窑就是“弟窑”的荒诞论断,导致后世形成以偏概全、以点论面的尴尬局面,始终难以自圆其说。

龍泉窯青瓷鳳耳瓶 高25.5、口徑9.4、足徑9.6cm 台北故宫博物院藏

龙泉窑不愧为我国著名青瓷窑,历史悠久,自五代之前建立,随着越窑衰败而兴起,参与过越王钱氏政权烧“贡瓷”进贡中央朝廷,也参与过南宋初期祭祀礼器(祭器)用瓷的烧造,曾一度成为中国出口瓷器的大户,烧造技艺精湛,有着极其辉煌的历史,但他却是实实在在的一个庞大的民窑群体,专门文献记载并不多。如果不是哥窑这个”网红“所带,龙泉窑名声也许还没这么响亮。

龙泉窑黑胎青瓷鬲式炉

真实的历史往往被传说扭曲、带偏。我的论述也将从历史最悠久的龙泉窑展开,把被章氏兄弟传说粉饰得面目全非的青瓷名窑——龙泉窑给大家介绍清楚,同时将哥窑、弟窑问题以及他们与龙泉窑之间的相互关系给大家做个交代,力求引经据典、旁征博引,从被传说演绎得扑朔迷离的“历史”中,正本清源,还原青瓷名窑的历史真相。

哥窑八方贯耳扁瓶 高14.9、口径4.6-3.7、足径4.8-6.4cm 北京故宫博物院藏

正式开讲之前,我还想从社会风气和治学精神的高度,来吐槽一下陶瓷界为什么有那么多复杂的问题。有人说,哥窑问题之所以复杂,仅仅因为窑址没有找到,如果”传世哥窑“窑址找到,问题、争议也就消失。这话听起来似乎有些道理,但仔细一想,不对,造成诸如此类问题繁杂的根源是很深的,既有社会不良习气所扰,也有治学精神浮躁所致,还有封建传统思维束缚,说白了,陶瓷界本身存在的痼疾不少。就哥窑这个事情来说,即使窑址找到、眼前问题解决,也只能说标治好了,但本因还在,正所谓“治标不治本”。那么,造成哥窑等类似问题如此复杂的根本原因是什么?我认为主要有以下五点:

第一,功利主义绑架陶瓷历史的挖掘和研究。这种氛围几乎弥漫全国。比如对一些历史名窑、名瓷的挖掘,如果能够被认定为“官窑”,或者断代于唐宋的几大名瓷,则大受地方政府的欢迎,瓷器收藏界、拍卖行更是拍手称快,皆大欢喜,藏品市场价格更是水涨船高、泡沫飞溅;如果既沾不上“官窑”的边,又挨不上唐宋,则灰头土脸,好像考古工作者“没本事”;要是发现某窑原来错误断代于唐宋,如今要还原真相,重新断代于元、明,则会得罪一大批人,地方政府不高兴,收藏界死缠烂打,各方压力接踵而至,甚至出现利益群体鼓动部分专家学者对讲真话的人士实施围攻。在这种社会氛围中,虚假研究、虚假鉴定屡屡发生,将错就错、人云亦云就更司空见惯。

明?龙泉窑白胎青釉刻花卉纹瓷瓶 高28.9、口径6.1cm 南京市博物馆藏

第二,学术江湖化,研究学者、收藏鉴定者、利益代言人界限模糊不清。这是我在涉及陶瓷文化研究以后,发现的一个比较普遍的现象。何谓江湖化?就是世俗化。江湖中充满着等级尊卑、利益交换和无原则的附和盲从,说陶瓷界有江湖气氛恰如其分地描述了业界众生相。比如,某些博物院(馆)等机构观念陈旧,缺乏最起码的实事求是精神,像钧窑断代那样,明知某权威、某前辈的观点是错误的,也不敢挑战,更不敢纠正,创新无力、一潭死水,不仅贻笑大方还误导社会;某些权威机构的专家、学者,出镜率高,做节目评委、为商业活动站台代言,拿着巨额出场费睁眼说瞎话,打压真相,混淆是非;学术迎合市场,论文、论著的研究名为与市场接轨,实则充斥着”铜臭味”,观点随着利益转;老板“学术化”,一些商人为自身声誉或利益,著书立说,名为学术研究,实则沽名钓誉以获取更大利益,有的井中之蛙、有的歪理邪说,误导世人。学术研究江湖化是学术界的坏习气,更是一种严重堕落。

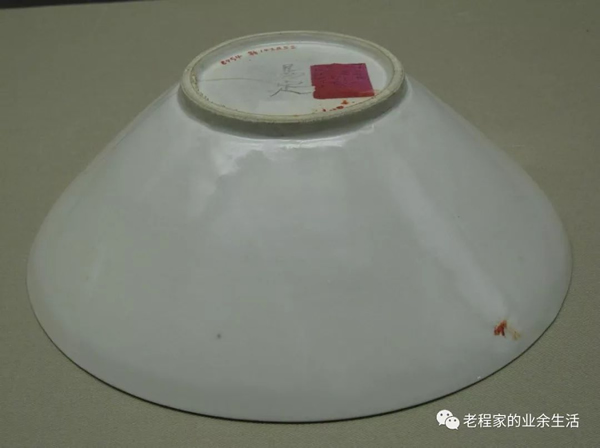

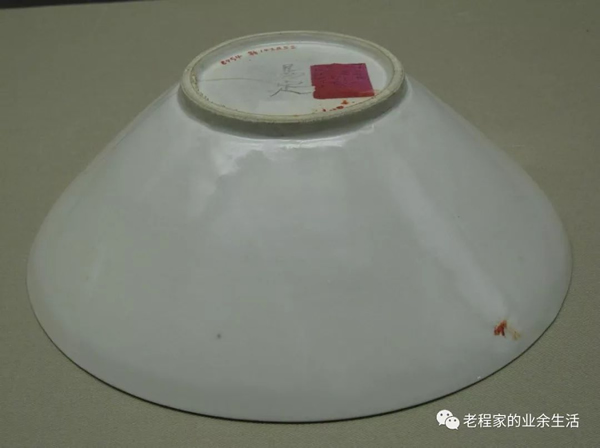

五代 定窑白釉刻“易定”款碗 高6.8、口径19.8、底径7.3cm 北京故宫博物院藏

第三,专业划分过细,研究者站位不高、视野不宽、思路狭窄、知识不全面,往往按专业画地为牢。这也是我自研究陶瓷文化以来,所发现陶瓷专业界的一个非常严重的问题。中国陶瓷经过几千年的发展,与中国几千年的政治、社会、文化、科技、军事相伴而行,各个时期的陶瓷,既是时代的见证者,又被时代所刻上深深的烙印。研究古陶瓷,绝不是仅仅看看釉色、摸摸胎体、赞美器型那么简单,需要结合当时的统治者意志、科技文化状况、朝野消费习惯来统筹考虑,把研究对象置于当时的社会氛围当中,你才能做出不跑偏、不出笑话的解读。所以,古陶瓷文化研究是个多学科的系统工程,就陶瓷讲陶瓷,视野窄、思路也难以开阔,说得好听点是庖丁解牛般深入(如分析胎釉成分、结晶体——当然这也很必要),说得不好听就是盲人摸象、井中之蛙。比如,我在研究《中国白瓷的拐点——定窑》时关注到一些定窑瓷器底部有“易定”二字问题,就查阅了很多资料,竟然发现有很多篇专门对此进行考证的文章,这些文章的观点也相当奇葩,其中某著名博物馆馆长的考证引发了我的笑点,他说“易定”应该是“陽定”——曲陽定窑之意,碗底只刻了“陽”字的一半。其实,稍了解点历史就知道,定窑所在地曲陽当时曾被晚唐时期的“易定节度使”管辖,这些瓷器只是“易定节度使”官邸的订购瓷而已,再简单不过。再比如,一些专家大谈特谈唐代的茶壶,只要先稍稍了解一下唐代人是怎么喝茶的,就不会出这样的笑话。

元代 磁州窑“仁和馆”点绿釉四系瓶 北京故宫博物院藏

第四,一些专家学者治学不严谨、研究不深入,简单臆断、妄下结论,导致研究成果南辕北辙、漏洞百出。比如,我在《中国白瓷的拐点——定窑》提到的“仁和馆”白定瓶事件:明朝晚期的文学家、书画家陈继儒在《妮古录》卷四中记载:“余秀州买得白锭瓶,口有四钮,斜烧成仁和馆三字,字如米氏父子所书”,他写的是一个白色纱锭形状的瓶子(上图,属磁州窑器),但清朝大学士陈元龙在《格致鏡原》中照抄陈继儒的话时,把“白锭瓶”错改成“白定瓶”,这一字之差,谬误大了,从这之后近代、现代专家学者据此对陈继儒口诛笔伐,说他如何如何不认识瓷器,把磁州窑当成定窑,制造了一个大的“冤案”;我在写《曜变的紫霞——钧窑》时,发现1930年代北京故宫博物院对钧窑瓷器的断代草率而且很武断,不切实际地把属于元、明的钧窑瓷器确定为北宋,令世界瞠目结舌,至今还没有纠正;我在写《南宋官窑——因祭祀而生的宋代名窑》时,发现专家、学者在解读南宋人叶寘和顾文荐在其书中“袭故京遗制(袭徽宗遗制),置窑于修内司”这句话时都跑偏,把它理解为“依照故京(徽宗)官窑的模式(体制)在修内司设置官窑”,其实只要了解北宋宋徽宗赵佶、南宋宋高宗赵构对祭祀天地的重视程度就很清楚,这个“遗制”原意并不是指官窑,而是指宋徽宗时期编撰的《宣和博古图》。《宣和博古图》不仅规定祭祀所用的器具名称、形状、样式等规制,还规定了大小尺寸,并要求严格执行,南渡途中曾将此图册丢失,高宗赵构紧急动员力量重新编制,并且在此后的大型祭祀活动中使用,祭祀用器本应多用青铜制作,条件不具备时也可以用瓷、陶甚至竹木制品替代,但形状、大小等必须依据《宣和博古图》进行规制,这也就是修内司、郊坛下官窑在制作祭器(礼器)时为什么要“澄泥为范”。如此等等。

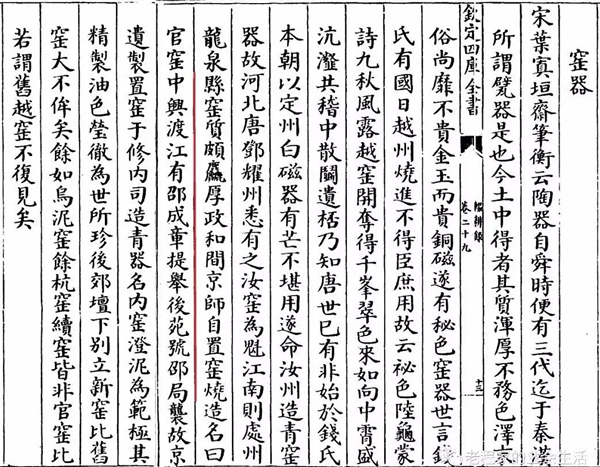

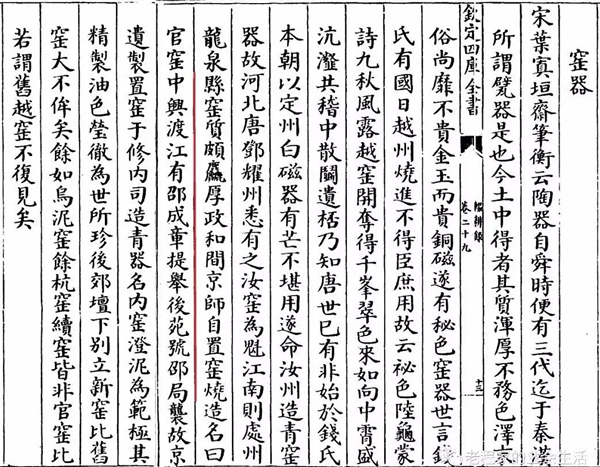

元末明初 陶宗仪著《辍耕录》卷二十九中记载了南宋叶寘谈窑器

第五,古代文献惜字惜墨,不仅记载不勤、不全,还过于精炼,让后人不太容易理解,或者二义性较多,同一句话似乎可以用几个意思去解读,容易引起误解,甚至给心术不正之人以可乘之机。