洪再新在《梦蝶集》的序中曾赞王中秀对高剑父“做了精辟的解读,由此影响到广东的画坛研究”,“像侦探小说一样,引人入胜,不愧为近代画史考据的典范”。洪再新也顺其王中秀的路子,围绕高剑父做了许多研究,本文作者读之却生出许多疑窦,并认为,“学术研究须凭史料说话,疯狂的猜测、混乱的逻辑推理、诡谲的遣词琢句,将把学术研究引向歧途,是极需警惕和引以为戒的。”

“法是面貌,气是精神。……不少欧美人皆能知之,且深研究之,中国学者不能如此,甚为着急。今大众言艺术救国,以真知笃好为先可耳”;

“著作言论,务先立一宗旨,提倡民族精神,当与前人时势不同之处” ;

“世人祇知艺术是一种陶冶性情的东西,其实不然。艺术不但可以怡情悦性,也可以重整社会道德,挽救民族危亡,这在历史上已不乏先例。我们应该知道,历史上凡世乱道衰之际,正是艺术努力救治的机会。世界民族的生命最长者,莫过于我中华,其所以能屹立于世,垂数千年而不致衰颓灭亡者,其所表现的事实,就是艺术……应该在文化及艺术的领域上努力做去,要信仰‘艺术救国’”……他强调传统文化是“民族与国家的生命”,“国家之盛衰,必视文化”。而具体到画学上,对笔墨的追求亦视为“救国之要”。

概言之,黄宾虹的艺术救国,其核心就是拯救中国的传统文化。用今天的话来说,就是民族自信、文化自信!弘扬中国传统文化!

回顾数十年的交往,咀嚼着高剑父书于门楣上那“艺术救国”的大字,黄宾虹“可惜可惜”的感叹之声犹在耳边轰鸣。这岂能成为两人四十年“友谊的基石”?!

王中秀的败笔与洪再新、魏祥奇的歧途

毋庸置疑,王中秀是黄宾虹研究的权威学者,但在黄宾虹与高剑父关系的研究方面却呈败笔。究其原因,一是只参考黄宾虹《改良国画问题之检讨》之“剑父、奇峰昆季,当民初以前,招办上海《真相画报》,间附拙作”和《八十自叙》之“当南北议和之先,广东高剑父、奇峰二君办《真相画报》,约余为撰文及插画”之说,却无视或屏蔽了1912年6月1日《太平洋报》所刊胡寄尘来简中之“宾虹、醒迟、冠天、奇峰诸子编一《真相画报》”的说法,要知道,后者并无高剑父大名,同时还忽略了高冠天的存在——不仅高冠天为曹蟠根所绘历史画题跋变成了高剑父所题,蔡哲夫两封信中提到的“高君兄弟”也被解读为高剑父、高奇峰——这不能不说是犯了一个低级而致命错误吧。二是大概由于黄宾虹对高剑父时有“可惜可惜”之叹,导致王中秀对高剑父也由“共情”而敬礼,因而对黄宾虹也无法全方位观照。例如黄宾虹致宋若婴函有“为人之道,让则生,争则死,争必伏有杀机……当此政治竞争之日不能不保身,即佛家所谓种因须有果。时事危险,日甚一日。我已是一最无用自甘退让之人,诸事皆不能问”云云,按此性格,黄宾虹怎可能与人论争?更遑论去“操控”?!

因为黄宾虹的好友多是广东人,洪再新写了几篇与广东文化人有关的文章,便自觉使广东美术史研究“整体画面大为改观”;而魏祥奇所谓为了“满足阅读者的好奇心”,运用“研究方法的多元”、“学术思维的多维”,结合“政治和社会的变革史”、“思想史”、“政治史”、“政治文化观念”、“艺术社会学”、“政治话语系统”,以“多元的学术史视野”、“国家性、民族性的文化视野”来“考察”国画会之类,恕我直言,均有狂妄之嫌。

张谷雏《论国画变迁之由来》

张谷雏《论国画变迁之由来》

当然,造成这局面还有一个重要的原因,是真正的美术数据库尚未建立起来。否则,我们就可以轻易知道:张谷雏《论国画变迁之由来》一文要比黄宾虹《画学谈》的发表时间早9个月之多,那么魏祥奇之国画会的文章是黄宾虹相关文章的“变体”、“移植”、“挪用”之论可以休矣;洪再新之所谓陆丹林1948年5月25日发表在上海《新艺术》上的《违背历史的画法》是黄宾虹“继续遥控影响广东画坛的论争”的判断,也会因为能轻易搜索到陆丹林此文其实首发于1939年12月9日香港《国民日报》,而不至谬误如此;又比如,洪再新说“黄宾虹——张虹交往的案例,涉及了中国绘画国内外双重观众的话题,显示以民为重的理念,并通过博物馆体制,使之发挥恒久的影响”,所据是“黄宾虹生前决定将个人文献、文物收藏和艺术创作悉数捐赠给浙江省博物馆……步踵其后,粤友张虹也将其宜兴砂壶珍藏捐赠给香港中文大学文物馆”但是,张谷雏生前,香港中文大学文物馆尚未建立啊!如此等等,实在令人咋舌!

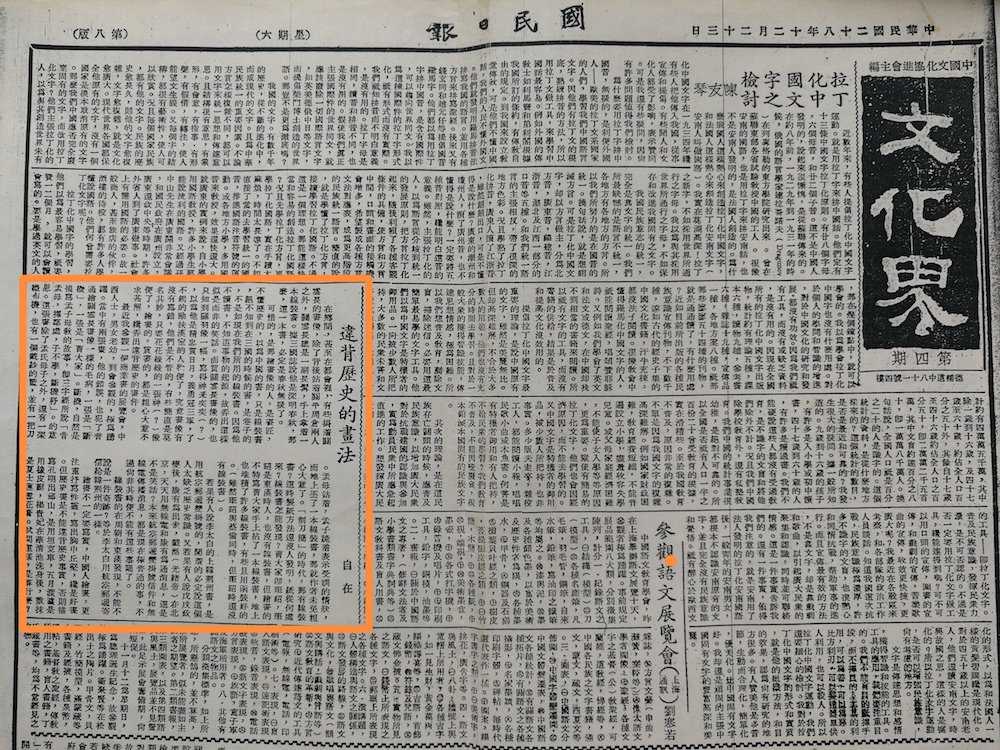

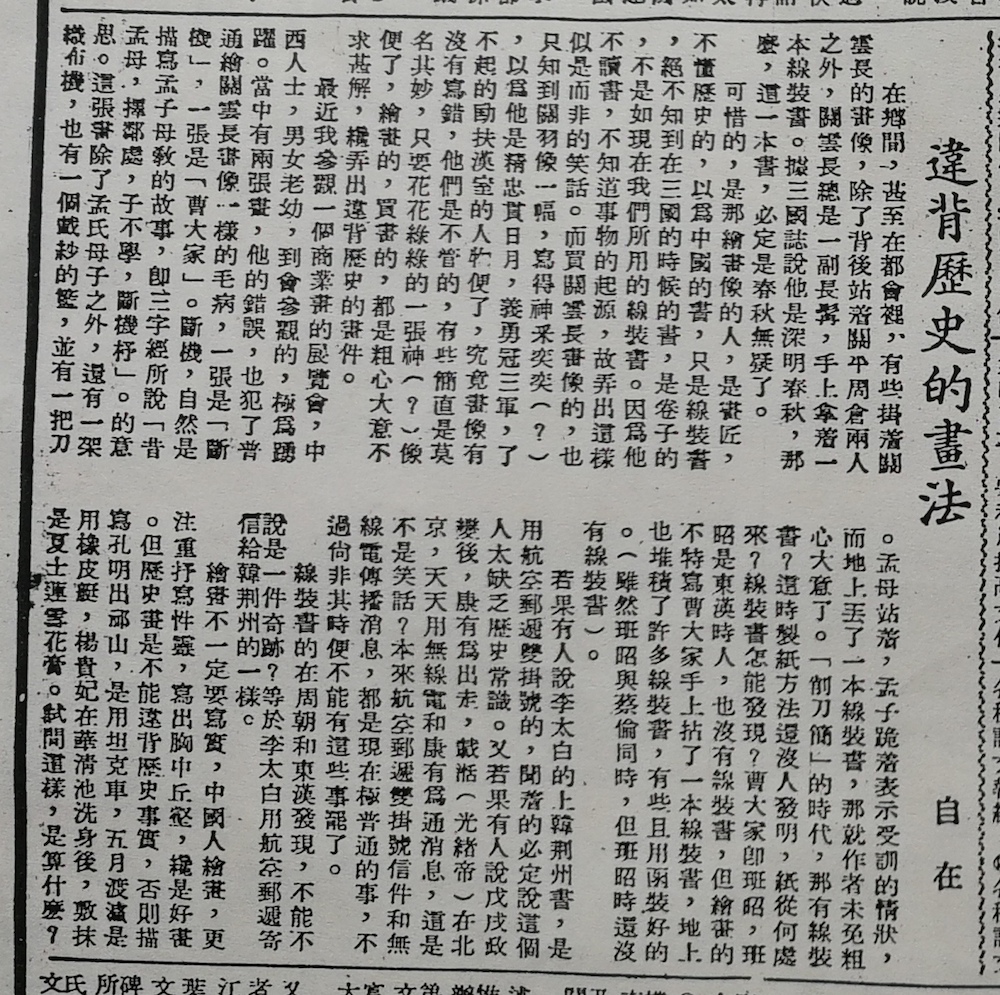

《违背历史的画法》原版,首发于1939年12月9日香港《国民日报》。

《违背历史的画法》,载于1948年5月25日的上海《新艺术》。

学术研究须凭史料说话,疯狂的猜测+混乱的逻辑推理+诡谲的遣词琢句,必将把学术研究引向歧途,是极需警惕和引以为戒的。

(本文原题为《关于黄宾虹研究的几个问题》,主要图片由作者提供,部分图片为澎湃新闻资料。)