知名国画家张仃(1917年—2010年)曾热衷于以焦墨写生寄怀散怀,但晚年的张仃留给人们的一个大悬念,是突然停笔,不再作画,其中缘由何在?

张仃毕竟是以绘画寄托生命的艺人,一旦真要放下,又是谈何容易!此中悲怆何在。

生命最后的那几年,张仃隐居京郊门头沟,每天写篆书,读鲁迅,抽烟斗,品茗,听蝈蝈叫,眺望窗外的树林……

画家张仃(1917年05月19日—2010年02月21日)

晚年张仃留给人们的一个大悬念,是突然停笔,不再作画。

张仃的一生与绘事密切相关,如果把幼年在老家的大黑门上信笔涂抹也算在内,那么,他的画龄长达八旬。可以说,除了画画,张仃几乎没有别的爱好。画史记载:毕加索临终前两天还在作画;长期受内风湿折磨的雷·诺阿在去世那一年,将画笔绑在手腕上,画了许多浴女图;齐白石、黄宾虹、林风眠直到生命的最后时光,都作画不息……作为他们的同道,张仃没像他们那样,将绘画进行到底,是一件令人困惑的事。

中国绘画有“衰年变法”的独特传统:少数杰出的才俊在生命的晚岁,凭借天赐的长寿,融合毕生的功力、学养与灵慧,实现艺术境界的升华,达到自由飞扬、解衣般礴的灵境。张仃是画界公认的通才,尤其是他的焦墨山水,经过二十余年的修炼,步入佳境,绽放异彩,然而,就在同行对他充满期待之际,他停止了作画!

惊异之余,不免追问:究竟是何种巨力,迫使张仃放下手中的画笔?

对此,张仃自己如是说:“我对于自然和艺术始终怀有一种敬畏的心理,如果不身临其境受到感动,我就不愿意画出来。只有直接地面对自然,面对真情实感,才能进行有感而发的创作。从50年代到90年代,我不停地在写生,跑了很多地方。只要进到了山里,我就感觉像是去朝圣,回到母体之中,什么都忘了,一心就只怀着艺术创作的冲动,这是生命中最享受的时候。近年来我年纪大了,身体不好了,也跑不动了,所以也就不画了。”

写生中的张仃

张仃的解释无疑是真诚的,也是自洽的,证之于古今中外的画史,则不能不显得太“个案”。试想,一个对绘画深度痴迷,几十年来笔耕不辍的人,因不能亲临自然写生而放弃作画,听起来就像天方夜谭。尤其中国画这门艺术,书画同源,写意为上,搜尽奇峰,为打草稿,守一方画室,妙想迁得,自铸方寸世界,乃是天经地义的事;而耄耋画师,因身体原因,足不出户,闭门造车,烟云供养中安度晚年,更是平常不过的事。怎么事情到了张仃身上,就变成例外?

张仃此举,令人想起希腊神话中的大力神安泰(安泰脚踩大地时,力大无穷,不可战胜,一旦双脚离地,神力便失。)他将自己进山采风喻为“朝圣”,意味着一走进自然,便神灵附体,下笔如有神。

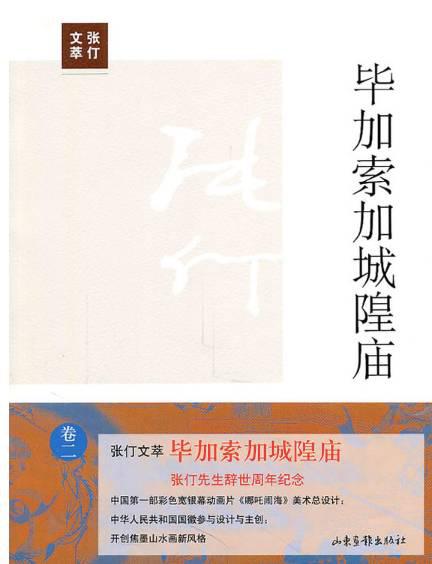

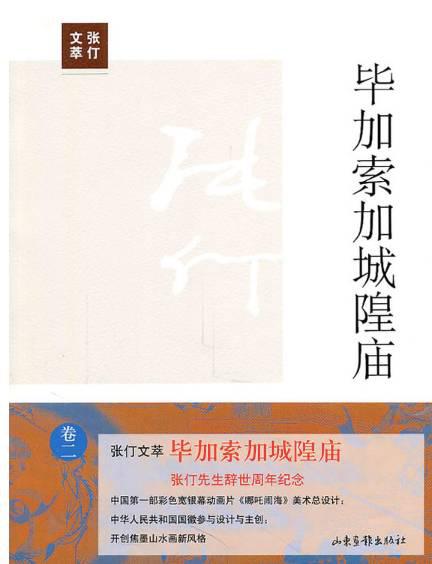

仔细考究起来,这种“神凭”现象并非历来就有,而是始于“文革”后期。在此之前,作为一个革命艺术家,他的写生,是为“深入生活”,此种生活,是“二为”(为工农兵、为无产阶级政治服务)方针规范下,闪耀理想之光,通向共产主义乌托邦的生活。无论是上世纪50年代“新中国画”水墨写生,还是60年代初“毕加索加城隍庙”艺术实验,都不脱这个范围。是后来的运动与炼狱,烧毁了他对生活的美好感觉,甚至连同烧毁了对色彩、变形的美妙感觉。因为,正是那批“原于生活,高于生活”的彩墨装饰画,给带来灭顶之灾,遂有后来的“朝圣”之举。

张仃焦墨写生

张仃的这次艺术转向,令人想起二十多年前在延安,经文艺整风运动,在民粹主义的道德感召下,毅然放弃一向喜爱的漫画创作,改行艺术设计,画风转向写实。相比之下,前一次转向程度较轻,后果没有那么严重,唯其如此,1956年出访法国,见到心仪多年的毕加索,压抑多年的艺术天性又被激活,于是便有新中国美术史上绝无仅有的艺术实验——“毕加索加城隍庙”,为此“文革”中差点丢掉性命。张仃的高足、画家丁绍光对这场灾难及后果有很深体悟,这样写道:“1976年以后,张仃从之前热衷的现代中国画改革,从斑斓的色彩世界,走向黑白天地,从前卫走向传统。一直到他辞世,在长达三十年的时间里,坚持进大山朝圣写生,始终不渝地画焦墨山水。我想只有这片渗透、凝聚了数千年中华民族血汗与泪水的土地、山川,才能抚慰张仃老人在‘文革’中被极度摧残的心灵……”

张仃与毕加索

张仃作品

张仃的绘画世界由两大脉络组成,一为“毕加索加城隍庙”(民间与现代结合),以漫画、彩墨装饰画为代表,时间跨度1933至1979年;一为“写生加笔墨”(写实与古典的结合),涵盖张仃的水墨风景、焦墨山水,以焦墨山水为代表,时间跨度1954至2002年。前者出自艺术天性,后者是修为的结果,两者之间有一条重要的纽带——自然(张仃喜欢称作“生活”)。

面对张仃的这次艺术转向,令人感慨万端:一方面,写生的重心由钦定的“生活”转向永恒的“自然”,是一次巨大的解放,给张仃的作品带来了超凡脱俗的气象与品位;另一方面,放弃“毕加索加城隍庙”的拿手好戏,纯以焦墨师法造化,套上“书画同源”的笼头,使张仃画风变得传统、保守,以致于张仃过去的同道认为是向传统“投降”,不以为然。

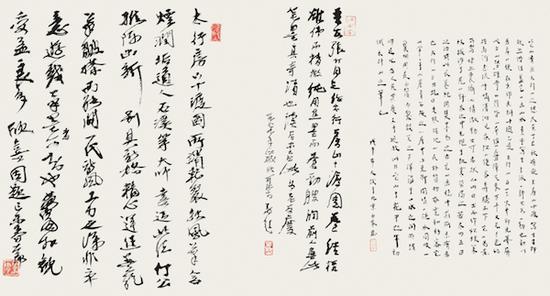

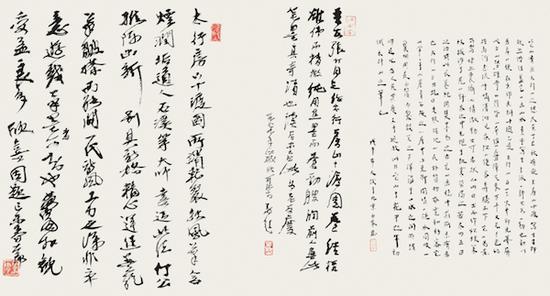

思量再三,张仃此举岂是“投降”二字所能简单概括!黄苗子题张仃焦墨写生册页《香山纵笔》的跋文,透露其中复杂的内涵——

它山十年前画富装饰性,性不规之于形似,凡三代两汉金石,下逮老莲、石、八、毕加索、亨利·罗素,以至民间艺术之色彩造型,有精华者,无不吸收而消化之,以自成风格。它山益以装饰画家称。1975年秋,予与它山别七八年,而复相见,亟造白家庄,居观画,则画风大变矣。今年夏,予省它山疾至香山,遍叩山中人,始于一老农破屋中访得之。它山病中以画自遣,香山之树石岩泉,一一入它山纸墨中。它山曰:吾画数十年,每创一格,辄复弃之,益求深造,吾终不满于既得之成,故吾屡变;又曰:吾借镜前人,然吾多年心得,则以师自然宜居首要,草木山川,朝晖夕阴,凡此变化,无一而非吾师也。(略)

张仃作品

此跋作于1976年未,其时两个“凡是”依然流行,文化思想尚囚禁于惯性之中,两位饱经风霜的老友相会,头上的“叛徒”、“右派”帽子尚未摘除,自然不能畅所欲言,只能在许可的范围表达自己的心意,尽管如此,风骚之意隐匿,天地之心昭然。可以看出,此时“自然”不只是张仃的身体避难处,也成了他的精神庇护所。张仃称:“吾画数十年,每创一格,辄复弃之,益求深造,吾终不满于既得之成,故吾屡变”,显然不是由衷之言,而是一种自我安慰。事实上,张仃每次“画风大变”,都是强大的外力使然,一种画风刚形成,旋即被打断,留下无尽的遗憾。到“文革”后期,趁监管放松,张仃躲到香山养病,在自然的怀抱里,画心又骚动起来——这也是无可奈何之事,身为艺术家的宿命,张仃必须找到一条新的精神出路。这条路仿佛就在眼前,它风光诱人,似曾相识,历代失意的文人骚客都在这儿逍遥,寄托余生。然而,作为一位革命艺术家,张仃不可能真正的“出世”,而是将“出世”作为艺术探索的途径——“吾借镜前人,然吾多年心得,则以师自然宜居首要,草木山川,朝晖夕阴,凡此变化,无一而非吾师也。”

尽管不是真的“出世”,张仃对自然的痴迷与神会,决不亚于任何一位“出世”画家。陈布文1974年7月25日致长子耿军的家书可作小证:“在香山住了几天,雨天,所以还说不出什么感觉来。只是阿爸睡得很好,他是一直在赞美,虽然常常弄到中午还什么也吃不上,一连几天是咸菜泡饭(饭也馊菜也霉了)但他仍是赞山赞树……”观张仃这时期的写生画稿,画家喜悦、投入与忘我之情跃然纸上,其中有这样的落款:“七四年十一月十九日下午于六级风中”——要知道,十一月中下旬的香山,天气已是非常寒冷,年近花甲,病魔缠身的张仃,在六级寒风中对景写生,如果没有神凭的力量,如何能做到?。

张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年

张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年

张仃的学生黄国强回忆1977年秋随张仃在房山十渡写生的情形:“当时张仃的精神所散发的气息让我很震撼,日子久了,我感悟到,他在大自然面前有着一触即发的的强烈的心灵感应,他能敏锐地看到天地乾坤,自然道静、阴阳相胜相推、顺势幻化的各种形态。”陈布文的《房山十渡焦墨写生》题跋,形象地诠释了这种一触即发的心灵感应——

它山有画太行山之想久矣。丁巳秋,有邀去房山十渡写生者,即欣然偕往。(略)一下火车,即见峰屏屹立,山势雄奇,四顾皆山,层峦叠嶂,气象万千。又见蓝色的拒马河,急流呼啸,清澈见底,环山绕谷,奔腾而下。它山为景所惊,竦立震慑,心情激动,不可名状。从此日出而作,怀糗策杖,跋涉于荒山野谷之中,无视于饥寒劳渴之苦。尽四五日之功成此长卷,纯用焦墨为之,亦它山画稿中前所未有者也。(略)

张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年

张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年

之后的二十年间,张仃心系山野林泉,只要一有机会,就付诸行动朝圣,尤其是离退之后,更是马不停蹄,足迹遍及祖国大地山山水水。在这个过程中,“对景写生”与“即兴创作”很快融为一体,根据速写稿,张仃可在画室自由发挥,进行二度创造,留下千余幅气韵生动的焦墨山水作品,将焦墨由一种古老的墨法,发展为一套完整的绘画语言,变成一个独立的画种,贡献之大,自不待言。然而,就在人们期待张仃百尺竿头更进一步,完成“衰年变法”时,他却放下了画笔!

笔者一直困惑:张仃为什么没有像李可染那样,精心规划自己的艺术探索历程,按部就班,有条不紊地实现自己的目标,最后达到“白纸对青天”、“造化在手”的自由境界;也没有像吴冠中那样,大刀阔斧,用西方现代绘画的“形式美”法则改造中国画,迅速完成“国画现代化”的艺术实验。两位都是他的知交,对他们的艺术路数,他再清楚不过。其实,凭张仃深厚的笔墨功力,加上“毕加索加城隍庙”的看家绝活,弄出一套吸引人眼球的“张家山水”程式来,并不见得有多难。那么,为何不为呢?

张仃作品

也许,这正是张仃与众不同的地方,也是常人难以理解之处。陈丹青曾以“迥出意表”、“知之不尽”形容自己崇拜的艺术大侠,认为张仃是一位远未被时代识赏的前辈;对张仃的风景素描,更是激赏有加,赞其“质朴清新,俊秀而空灵,于‘平淡’中居然有‘灿烂’之象。”甚至认为毕加索若是看见这批风景素描,将对东方人的艺术涵养之道“欣然有悟”——“这批素描可游可读,可读而可游。所谓可读者,非指技巧,而在景物的翔实与生动,画中名山巨川僻地荒村,举凡树石屋舍庭院廊庙,俱皆宛然可亲,极富人间气,而中原江南气息,莫不历历纸上;此即状物写生的真趣,久已被明及清的山水画主流相率离弃了;所谓可游者,却是非指风景,而在手腕法度之间;先生高度纷繁辽远的景致,手到擒来。寻常角落,也每取舍随意,涉笔成篇;先生的行线,迟速缓急、翼翼衿衿、顾盼机敏、巧拙相生,尤以野枝奇树的勾勒为最传神。简直目送笔走,得意娇纵,仅以硬笔书道落纸,而见书道篆工的柔韧与健劲,这份功夫,西画一路风景写手便不可望其项背了。”(《从心所欲不逾矩——读张仃先生风景素描》)——这是在中西画史开阔视野中对张仃的风景素描作出的评价,不愧为知音之论。陈丹青进而将此归结为叔本华定义艺术家敏于“外化”的禀赋,可谓高屋建瓴。笔者想补充的是:这种“外化”的禀赋,与“自然”有神秘的夙缘,也就是说,只有与自然相遇时,张仃的生命激情才能得到最大限度的释放,燃出最美的火花,好比巨匠在火候最佳、精力最足、状态最好的时刻打出稀世宝刀一样。

笔者早经发现:张仃很少重复画自己的作品。在这一点上,他与别的国画同行形成鲜明的反差。众所周知,中国画创作,不在乎题材的重复——题材只是笔情墨趣、抒发情感的媒介与道具,同一个题材,可以一次次,甚至无休止地画下去。齐白石的荷花,徐悲鸿的马,黄胄的驴,李可染的牛,无不如此。张仃却不这么做,对他来说,“题材”似乎有特殊重要的意义,因为它总是与特定的时间、空间、情景、氛围联系在一起的,是一期一会,不可重复的;因此,一个题材,画一次就够了,因为这一次,往往就是最精彩的一次,后来无法超越的一次。

张仃焦墨写生

笔者至今记得,1987年秋北京中国画研究院举办“张仃山水写生画展”,老画家何海霞看了展览后,十分感慨,在研讨会上发言,赞叹张仃是“用生命作画”,惭愧自己是“玩弄笔墨”。其实,就中国画这门艺术而言,“墨戏”是一种传承已久、妙不可言的艺术趣味,具有别的画种不具备的独特的审美价值,如果不走极端,无可非议。倒是张仃,似乎生来缺少这种艺术趣味,正如他自述那样:进了美术学校,始知有文人画、匠人画的雅俗之分,“经过一番努力,虽然也能约略领会一些文人画的笔墨趣味,但并不能得到完全的满足。”(《我与中国画》)他的兴趣所在,是活力丰沛的民间绘画及与之相通的西方现代绘画——“毕加索加城隍庙”。是“文革”狂飙,无情中断了这个艺术进程,同时又成就了张仃与“自然”的不解之缘,使他义无反顾走上“文人画”的道路——

我年近花甲之时,决心从小学生做起,纯以焦墨写生,犹如对自然“描红”,练眼、练手、练心,促使眼、手、心合一。从实践中悟到,石涛“一画”说并非玄虚,联系到从赵孟頫到董其昌“书画同源”论,重视以线为造型手段。经过不断实践,认识有所提高,不知不觉十几年又过去了。艺术劳动,可能也有惯性,每觉得以焦墨写生愈来愈得心应手,愈欲罢不能了。(《再谈我为什么画焦墨》)

这段话启示我们:焦墨写生,是联结晚年张仃与自然的“信物”,在自然的怀抱里,张仃的焦墨写生下笔如有神,欲罢不能;反过来说,一旦不能亲临自然,这场旷世之恋就无法持续,他的绘画创作也就失去强大动力。果不其然,1997年夏,八十高龄的张仃查出严重的脑肿瘤,遵医嘱家人从此不让他进山写生,他的创作激情仿佛随之而冻结。之后三年里,他没有画画,可谓破天荒。

2001年春,应同道好友的再三敦促,张仃终于拿起画笔,根据过去的写生稿画了一批焦墨小品。这批小品笔精墨妙,章法洗练,深得同行喜爱,张仃自己却不甚看重。据张仃的关门弟子,画坛新锐丘挺回忆:“2000年到2002年之间,张先生在家里画了一批四尺三开的焦墨山水,这些画是对以前的一些写生作品的重组、提炼。笔墨精简,意象高华壮健,更从容地写出他心里的精神境界,标志着他的焦墨之境又进入一个新的高度。当我们满怀激动地将一些读画感受告诉他时,他却淡淡地摇头笑道:‘我只不过是炒炒冷饭而已。’”之后,张仃就彻底歇手,从此再也没画一张画。

毋庸讳言,张仃的绘画有自己的短板,在“外师造化”与“中得心源”之间,存在明显的“偏至”。这种偏至主要是时代和环境造成的。多年来,受“组织”、“党性”和“二为”思想的约束,张仃的“心源”没有得到充分的开发,文山会海消耗了他的大部分时间精力,损害了艺术创作必不可少的“余裕心”。唯其如此,晚年离退后,张仃才如此贪婪地投入自然怀抱,以焦墨写生释放压抑的情怀,寻觅失去的自我,找回艺术的“通灵宝玉”。张仃的自知之明和对艺术辩证法的领悟,使他从不刻意回避自己的艺术之短,反而因势利导发挥这种短,化短为长,构建自己的画风。

毕加索加城隍庙

记得上世纪90年代张仃焦墨山水研讨会上,众说纷纭,有的呼请张仃放开手脚“抡一抡”,既然功力修养已这么深厚;有的建议张仃将“毕加索加城隍庙”的技巧融入焦墨山水,以取得惊人的艺术效果。对前者,张仃淡然一笑,对后者,张仃明确表示:这是很难的事情——“这些东西不是想融进去就立即融得进去,要融得自然,做到水乳交融,只能是水到渠成,不能勉强。”(《我与焦墨山水——徐王志纯访谈》)可见,张仃为艺,始终遵守艺术的神圣律令——包括技巧、功力、修养与激情、灵感、诚心。对张仃来说,后者更重要,更核心,更关键,它受自然上帝的直接统辖。唯其如此,一旦不亲临自然,触景生情,情景交融,他的创作欲望就会减退,艺术状态就会下降……

沉思中的张仃

然而,张仃毕竟是以绘画寄托生命的艺人,一旦真要放下,又是谈何容易!此中悲怆,有识之士当不难体悟。试想,一个在技巧、功力、修养各方面已臻完善,画龄超过常人寿命的画家,因创作状态的不达而放弃作画,这需多大的决断力才能做到,张仃居然做到了!他对艺术的虔诚,他的高贵,尽在此举矣。在这种高贵面前,那些身怀绝技、自命不凡、挥毫表演的画坛名家宿耆,那些为“创新”而艺术,喋喋不休卖弄“形式美”的艺术大师,都将黯然失色。

生命最后的那几年,张仃隐居京郊门头沟,每天写篆书,读鲁迅,抽烟斗,品茗,听蝈蝈叫,眺望窗外的树林……

灿烂归于平淡,此之谓乎?

庚子年初冬

作者为中国社会科学院研究员

写生中的张仃

写生中的张仃  张仃焦墨写生

张仃焦墨写生  张仃与毕加索

张仃与毕加索  张仃作品

张仃作品  张仃作品

张仃作品  张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年

张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年  张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年

张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年  张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年

张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年  张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年

张仃,《房山十渡焦墨写生(局部)》,1977年  张仃作品

张仃作品  张仃焦墨写生

张仃焦墨写生  毕加索加城隍庙

毕加索加城隍庙  沉思中的张仃

沉思中的张仃